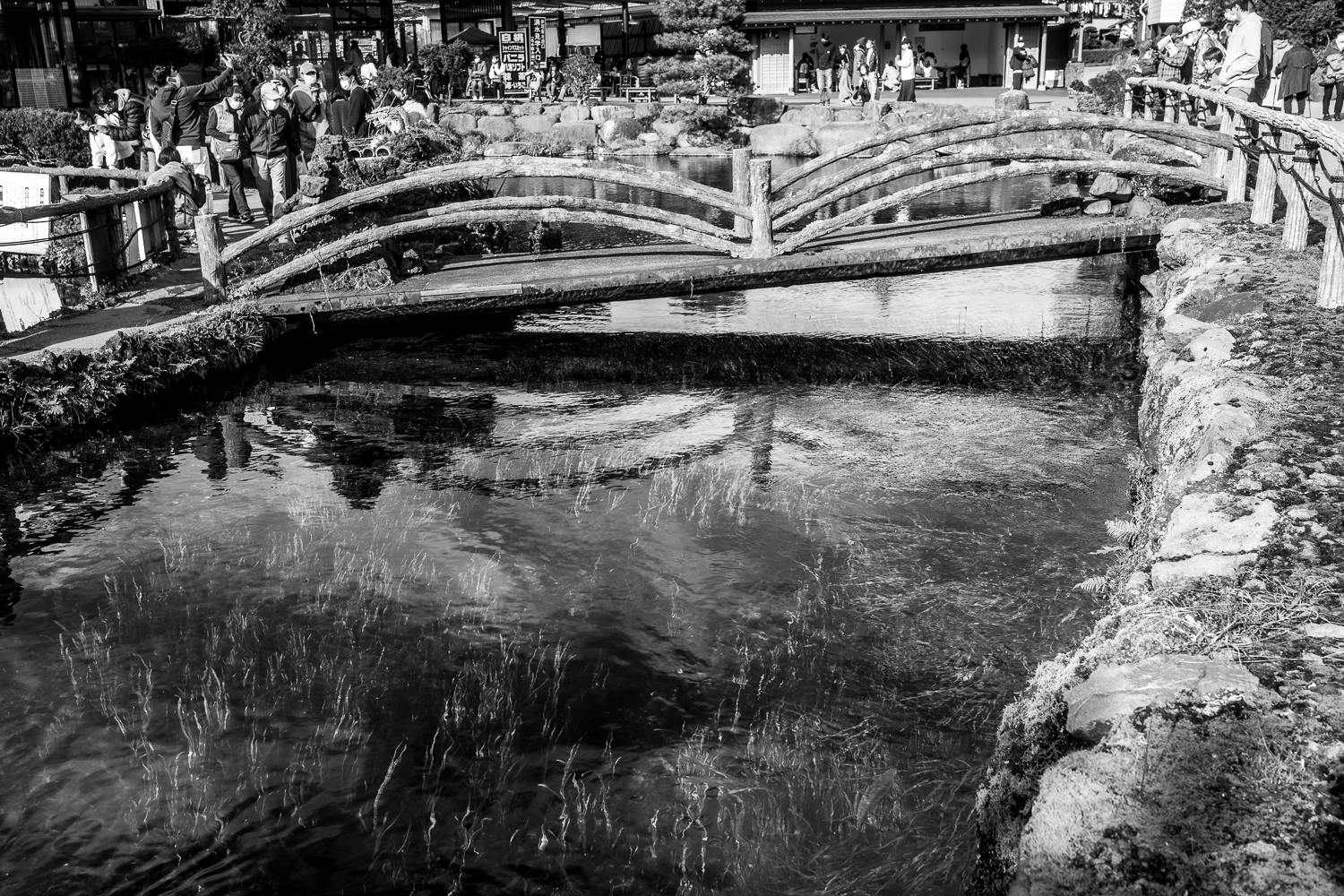

八坂神社の撮影スポット

八坂神社は、日本神話でヤマタノオロチを退治した素戔嗚尊(スサノヲノミコト)を主祭神とし、櫛稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)や八柱御子神(ヤハシラノミコカミ)を併せて祀っています。その歴史は平安遷都の約150年前、斉明天皇2年(656年)に始まり、素戔嗚尊の神霊がこの地に祀られたことから由来しています。

祇園祭と「祇園さん」として親しまれる八坂神社

八坂神社は、厄除けや疫病除けの神様「祇園さん」として広く信仰を集め、日本三大祭の一つである「祇園祭」の舞台となる神社です。かつては「祇園社」と呼ばれていましたが、明治4年(871年)に「八坂神社」と改称されました。

神仏習合と龍穴の伝説

八坂神社はかつて、素戔嗚尊と祇園精舎の守護神・牛頭天王が一体視され、神仏習合の象徴的な存在でした。また、境内には大地のエネルギーが集まる「龍穴」があると伝えられ、四神相応の地である京都において特別な場所とされています。

重要文化財の本殿と特徴的な「祇園造」

徳川家綱(第4代将軍)によって再建された八坂神社の本殿は、拝殿と一体化した「祇園造」と呼ばれる特殊な構造で、国の重要文化財に指定されています。広大な檜皮葺の屋根が特徴で、その広さは400坪にも及びます。

境内の摂社・末社と女性に人気の美御前社

八坂神社の境内には多くの摂社や末社が鎮座しています。その中でも女性に人気のある「美御前社」では、美容水が湧き出ており、参拝するとさらに美しくなると伝えられています。また、商売繁盛を祈る「北向蛭子社」も国の重要文化財に指定されています。

円山公園:八坂神社の隣に広がる桜の名所

八坂神社の東側には、約800本もの桜が咲き誇る円山公園が広がっており、春には多くの花見客で賑わう桜の名所として知られています。

八坂神社の詳細

| 名称 | 八坂神社 |

|---|---|

| 住所 | 京都府京都市東山区祇園町北側625 |

| 駐車場 | なし |

| 最寄駅 | 京阪祇園四条駅から徒歩で5分 |

| 入場料等 | 無料 |

| 営業時間 | 通年 |

| 定休日 | 無休 |

| Tel | 075-561-6155 |

※掲載されている情報は最新、正確な情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認願います。

同エリアの撮影スポット

該当の撮影スポットが、87件みつかりました。

| 京都市 |

|---|

| 法輪寺 |

| 北野天満宮 |

| 渉成園 |

| 西本願寺 |

| 東本願寺 |

| 京都タワー |

| 京都鉄道博物館 |

| 京都水族館 |

| 二条城 |

| 城南宮 |

| 伏見稲荷大社 |

| 醍醐寺 |

| 賀茂別雷神社 (上賀茂神社) |

| 等持院 |

| 高桐院 |

| 龍源院 |

| 鹿苑寺(金閣寺) |

| 常照寺 |

| 東寺 |

| 直指庵 |

| 東映太秦映画村 |

| 嵐山公園 |

| 祐斎亭 |

| 滝口寺 |

| 二尊院 |

| 大覚寺 |

| 天龍寺 |

| 渡月橋 |

| 宝厳院 |

| 常寂光寺 |

| 大河内山荘庭園 |

| 車折神社 |

| 竹林の道 |

| 野宮神社 |

| あだし野念仏寺 |

| 仁和寺 |

| 西明寺 |

| 高山寺 |

| 梅宮大社 |

| 龍安寺 |

| 妙心寺 |

| 法金剛院 |

| 勧修寺 |

| 将軍塚 |

| 毘沙門堂 |

| 大石神社 |

| 曼殊院 |

| 詩仙堂 |

| 蓮華寺 |

| 瑠璃光院 |

| 京都府立植物園 |

| 賀茂川半木の道 |

| 下鴨神社 |

| 赤山禅院 |

| 南禅寺 |

| 宝泉院 |

| 実光院 |

| 三千院 |

| 寂光院 |

| 京都市動物園 |

| 平安神宮 |

| 圓通寺 |

| 永観堂 |

| 銀閣寺 |

| 鞍馬山 |

| 鞍馬寺 |

| 貴船神社 |

| 祇園 |

| 三十三間堂 |

| 圓徳院 |

| 建仁寺 |

| 六道珍皇寺 |

| 東福寺 |

| 智積院 |

| 知恩院 |

| 泉涌寺 |

| 清水寺 |

| 八坂神社 |

| 青蓮院門跡 |

| 六波羅蜜寺 |

| 高台寺 |

| 善峯寺 |

| 松尾大社 |

| 亀岡市 |

| 亀岡夢コスモス園 |

| 穴太寺 |

| 長岡京市 |

| 長岡天満宮 |

| 光明寺 |

コメント